Las políticas de alimentación y nutrición en Chile se elaboran y reajustan desde mitad del siglo pasado, adaptándose a los tiempos y necesidades de los habitantes. El objetivo principal de todos estos programas continúa siendo mantener óptimo el estado nutricional de la población, desarrollo de la capacidad institucional en materia de promoción de estilos de vida saludable; incorporando en ésta, su primera etapa, a la mujer y a los niños.

Sin embargo, existe una gran brecha entre las políticas públicas y su implementación en la población, siendo esta etapa muy deficiente. En 2010, un 64% de los adultos chilenos eran obesos. A la fecha, el Ministerio de Salud reveló que más del 74% de los chilenos tiene problemas de sobrepeso, lo que significa que estas cifras van en peligroso aumento. Hoy, la obesidad en Chile es un problema país; cada una hora, una persona muere por obesidad que, a su vez, está asociada a muchos factores de riesgo como diabetes, problemas cardiovasculares, etc.

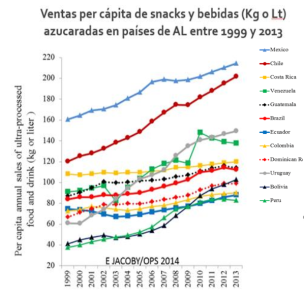

Si bien está difundido que las causantes más relevantes son los hábitos alimenticios y los altos niveles de sedentarismo, no basta con quedarse ahí. Uno de los graves problemas tiene relación con el alto consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados. Chile es el segundo de Latinoamérica -después de México-, donde se observan las mayores ventas de estos productos per cápita (160 kg o litros en 1999 y más de 200 kg o litros en 2013) con una clara tendencia hacia el alza, de acuerdo a datos de la OMS del 2015:

Otros datos muestran que Chile es el país con mayor consumo de calorías por bebidas per cápita en el mundo, con más de 180 calorías por día per cápita. Le siguen en tendencia México y Estados Unidos. Esta epidemia pone a Chile entre las tres naciones con mayores índices de obesidad en el mundo.

En este contexto, en Chile están en curso las siguientes medidas efectivas para afrontar esta crisis: etiquetado frontal para una compra informada, regular la publicidad dirigida a niños, intervenciones en escuelas, consejería en vida sana en atención primaria, impuestos alimentos altos en nutrientes críticos y promover la actividad física.

El alcance de la publicidad en el consumo de “alimentos” ultraprocesados es tremendo, puesto que se repiten mensajes de la oferta en diversos medios, y no solamente en los tradicionales. Por ejemplo, en las redes sociales abunda publicidad de cadenas de comida rápida. La regulación de la publicidad es compleja; si bien existe la ley de etiquetado, hay otros frentes en los que el consumidor -sobre todo de estratos socioeconómicos medios-bajos- es hostigado silenciosamente por la publicidad, sobre todo de las grandes marcas multinacionales, que pueden invertir en un sinfín de estrategias comerciales y digitales para aumentar sus ventas. En cuanto a las bebidas, con el aumento a los impuestos desde 2014 bajó el consumo a 21,6% en promedio en el país, especialmente en los sectores socioeconómicos medios y altos, de acuerdo a datos de Conicyt y el Research Council de Reino Unido.

Otra medida que se impulsó el pasado 2020 fue el proyecto de ley que indica la prohibición de desechar alimentos aptos para el consumo humano, perecibles o no perecibles que han perdido valor comercial, obligando a las empresas a entregar de forma gratuita estos productos a entidades receptoras que reparten los alimentos a diferentes instituciones.

Vemos que todas estas medidas y otras que se están impulsando van en pos de mejorar la salud de los chilenos, pero que no dejan de ser insuficientes. Los productos ultraprocesados, que continúan vendiéndose en todos los kioskos del país, deben tener un precio más alto que los alimentos menos procesados o naturales; es urgente replantearse incluso su producción o modificación de su materia prima como, por ejemplo, desarrollando alimentos de rápido consumo a partir de residuos agroindustriales para hacer que su consumo sea sustentable y menos costoso.

Como BAHN tenemos la misión de humanizar la atención nutricional, promoviendo el empoderamiento de las personas, familias y comunidades en lo referente a promoción, prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos, así como en la gestión de su propia salud; promoviendo el diálogo comunitario para la implementación de programas, ampliando la cobertura de consejería, la transferencia de conocimientos y competencias.